Carlo Pava

contrattacco disarmato

1973

3

Sulla copertina del quaderno una

figura, forse una ragazza o forse un ragazzo, allora si usava così, unisex, in

primissimo piano, in stile psichedelico, con i colori accesi o chiassosi con

accostamenti non raffinati, pop art, il rosa confinante con il verde e con

l’arancione [l’arancione, hare krishna hare krishna hare hare, nel suono dei

tamburelli], insieme all’invadenza del blu

metallico, il volto rivolto verso l’alto in segno di misticismo da

droga, ampliando la coscienza, ma anche no, il contrario, la santità della vita

parsimoniosa e della macrobiotica. Il monastero, sì, se era rigorosamente

buddhista. Ahi Ahi Ahi, povero me, stavo fuori giro, refrattario alla

gestualità corale [una vera e propria idiosincrasia, compreso il segno della

croce quando andavo a messa fino ai 14 anni, durante la mia “azione cattolica”,

poi basta]. E se in tarda età pensavo a un convento… era un convento per

agnostici, per la Casta Anaffettiva, per l’Ordine dei Vecchi Disillusi, quelli

che avevano sempre creduto nel disamore.

Sul frontespizio l’immagine era

la stilizzazione dei più noti stilemi grafici del Liberty, già stilizzato di

suo in origine, non male: la psichedelia che furoreggiava sulle copertine dei

dischi pop e rock [non so se mi esprimo bene] a volte appariva come una sua

ripresa aggiornata ma made in San Francisco, basta con i parapetti d’Europa di

Arthur Rimbaud, non eravamo più eurocentrici, lo dimostravano le basi militari

della NATO in Italia e la canzonetta di Renato Carosone: “Tu vuo’ fa’

l’americano/… puorte ‘e calzune cu nu stemma arreto/… tu vuoi vivere alla moda/

ma se bevi whisky and soda”. Uh, l’whisky andava ancora bene per il salotto del

PCI di Madame X [Greta], noi giovani avevamo altre esaltazioni indotte, altre

euforie, altre intossicazioni, soft e hard.

Ma non bisognava prendermi troppo

sul serio: chi ero io, e chi sono, per permettermi di alludere alla vera storia

sociale di quegli anni, uno studio riservato agli specialisti, prendere o

lasciare [senza punto interrogativo]: mi limitavo a raccontare tanto per

raccontare le sequenze oniriche tracciate in forma di appunti rielaborati a

distanza di quasi mezzo secolo. Tanto per citare Luigi Pirandello: Uno,

Nessuno, Centomila [Franz].

Il quaderno n. 20, un quadernino

per scolari e studentini dei più comuni, comprato in una cartoleria, con le

date 24 novembre 1972 – 23 aprile 1973, quindi ne avevo tanti altri che lo

precedevano e lo seguivano: [se non ci credete potrei giurarlo]. Ormai la

psichedelia veniva accettata a livello superficiale, senza che il pubblico

piccolo-medio dei consumatori se ne rendesse conto. E i capelli lunghi e le

camicie con i colletti troppo grandi e le maniche troppo strette e i calzoni a

zampa d’elefante. E le ragazze con i vestiti da zingara. Il Viaggio in India. E nei supermercati,

reparto libri, si trovava già Allen Ginsberg nei tascabili: il mio autore

preferito dopo PPP, ero un loro fan.

Mi ripromettevo di evitare la

fotografia tradizionale, i paesaggi [compresi i paesaggi urbani] con qualcosa

in primo piano, sia pure un dettaglio, per dare l’idea della profondità di

campo, il campo lungo o il campo lunghissimo, la dimensione prospettica. Ma,

riscrivendo nel 2088, ogni tanto incappavo con gli avvenimenti fastidiosi della

politica che avrebbero potuto allungare le loro ombre nel lontano passato, per

cui avrei fatto fatica a tacere su alcuni punti. L’immagine: una mano

gigantesca e scura, nel disegno non troppo dettagliata, su un mappamondo.

Imperversava una famosa pandemia,

ma dai risvolti dubbi, non si sapeva ancora bene se particolarmente letale,

assai più delle normali influenze stagionali che di norma causavano molte morti

soprattutto fra la popolazione con altre patologie gravi. Ma addirittura si

insinuava che poteva trattarsi della battaglia di una guerra batteriologica scatenata

dall’Oligarchia che in quegli anni dominava il Globo, vox populi, la doxa

alternativa o dissidente. Le autorità pensavano ai danni economici e alla

ripresa delle attività e della ricostruzione dopo un lungo periodo di

quarantena, questa parola pervertita, da quaranta i giorni erano diventati due

mesi, tre mesi, non si sapeva più bene fino a quando.

Il contagio, causato da un virus

di cui non ricordavo più il nome, ce n’erano tanti nelle polveri sottili che

respiravamo nel traffico automobilistico, capitava a proposito in un’epoca in

cui si stavano studiando vari modi per diminuire la popolazione che si

attestava fra i 7 e gli 8 miliardi [alla quale poco interessava le sorti della

ricerca poetica]. Però invitatemi alla brevità, una digressione può essere

calzante ma senza dilungarsi troppo, da sviluppare in altri libri. Per farla

breve: le autorità stavano studiando il modo per permettere di uscire di casa a

scaglioni, ossia per liberare dagli arresti domiciliari queste o quelle

categorie di sudditi. Gli over65 apparivano in tutta ovvietà i meno favoriti,

già da decenni e decenni ci si era pentiti di averli mantenuti con i progressi

della medicina e l’efficacia dei farmaci, l’aspettativa di vita esageratamente

aumentata, si stava prospettando un nuovo delitto da definire in una

commissione parlamentare: la vecchiaia, che poteva richiedere il ripristino

della pena capitale. Bisognava dare un taglio. Intanto venivano relegati nelle

proprie abitazioni molto più degli altri. Qualcuno, fra i più paranoici, temeva

che prima o poi sarebbe arrivato un Addetto del Comune per eliminarci con il

gas domestico.

Chi paventava l’obbligo di un

vaccino, sospettando che ci mettessero l’arsenico per ammazzare i pensionati.

Chi si riteneva sicuro che ci avrebbero graffettato l’etichetta di “potenziale

untore” sull’orecchio destro, ignorando che la tecnologia più attuale aveva già

un’app sul cellulare, detta “immuni”, per monitorare chiunque. E si sapeva

benissimo che prima o poi avrebbero innestato in tutti un microchip per mappare

gli esseri umani dalla nascita alla morte. Tra i ribelli d’ogni età, non ancora

usciti allo scoperto come agit-prop, si insinuava a poco a poco un movimento di

neo-luddismo, non disarmato, tutt’altro, per sabotare tutti i nuovi strumenti

del controllo sociale finalizzati all’eliminazione della libertà individuale,

il concetto di libertà tanto analizzato dalla filosofia in ogni civiltà d’ogni

epoca e a qualsiasi livello di cultura. Intanto appariva la propaganda delle

autorità locali e il suo détournement.

Chi paventava l’obbligo di un

vaccino, sospettando che ci mettessero l’arsenico per ammazzare i pensionati.

Chi si riteneva sicuro che ci avrebbero graffettato l’etichetta di “potenziale

untore” sull’orecchio destro, ignorando che la tecnologia più attuale aveva già

un’app sul cellulare, detta “immuni”, per monitorare chiunque. E si sapeva

benissimo che prima o poi avrebbero innestato in tutti un microchip per mappare

gli esseri umani dalla nascita alla morte. Tra i ribelli d’ogni età, non ancora

usciti allo scoperto come agit-prop, si insinuava a poco a poco un movimento di

neo-luddismo, non disarmato, tutt’altro, per sabotare tutti i nuovi strumenti

del controllo sociale finalizzati all’eliminazione della libertà individuale,

il concetto di libertà tanto analizzato dalla filosofia in ogni civiltà d’ogni

epoca e a qualsiasi livello di cultura. Intanto appariva la propaganda delle

autorità locali e il suo détournement.

In varie città proliferavano le

scritte sarcastiche accanto alle statue di Mr Pasquino, democraticamente

tollerate e ubicate in un angolo delle piazze principali, e i graffiti del

seguente tenore: “Non avete ancora progettato i nuovi forni crematori per

anziani e malati? Ci avete pensato e state prendendo tempo per organizzarvi? Li

state commissionando alle ditte del vostro entourage e uniche appaltatrici

consultate di centro-destra di sinistra e di centro-sinistra di destra?”.

Il rispetto per le regole del

vivere civile e il senso di responsabilità : ma anche giù la maschera

dell’ipocrisia. Stavano dicendo agli over65 di restare in casa più a lungo

degli altri per limitare il numero delle persone in giro per strada e sui mezzi

di trasporto. Di fatto stavano discriminando una parte di popolazione come se

fosse una razza da deportare nei nuovi campi di concentramento [ossia ognuno

nel proprio domicilio]. E peggio: stavano obbligando ad avere un’app [“immuni”]

per distanziare i cittadini italiani [restii a sottomettersi a tali abusi] dai

connazionali più favoriti dalla sorte e più disinvolti con le nuove tecnologie,

meno disillusi. Forse perfino qualcosa di più sordido in prospettiva futura: un

microchip dalla nascita alla morte secondo il ribaltamento diabolico dello

Stato Sociale sempre più disgregato [una concessione al linguaggio

giornalistico]. Un surplus: infatti, sarebbe stato più semplice controllare

tutti dal punto di vista sanitario, così i sani con il patentino di buona

salute avrebbero potuto circolare liberamente e i malati li si sarebbe potuti o

dovuti curare. Ma tutto questo, così naturale e democratico, avrebbe avuto

costi troppo elevati e la sanità privata non se lo sobbarcava: gli affari erano

affari e sacrosanto l’accumulo della ricchezza in mano a pochi secondo i

parametri dell’universo neo-concentrazionario.

Il rispetto per le regole del

vivere civile e il senso di responsabilità : ma anche giù la maschera

dell’ipocrisia. Stavano dicendo agli over65 di restare in casa più a lungo

degli altri per limitare il numero delle persone in giro per strada e sui mezzi

di trasporto. Di fatto stavano discriminando una parte di popolazione come se

fosse una razza da deportare nei nuovi campi di concentramento [ossia ognuno

nel proprio domicilio]. E peggio: stavano obbligando ad avere un’app [“immuni”]

per distanziare i cittadini italiani [restii a sottomettersi a tali abusi] dai

connazionali più favoriti dalla sorte e più disinvolti con le nuove tecnologie,

meno disillusi. Forse perfino qualcosa di più sordido in prospettiva futura: un

microchip dalla nascita alla morte secondo il ribaltamento diabolico dello

Stato Sociale sempre più disgregato [una concessione al linguaggio

giornalistico]. Un surplus: infatti, sarebbe stato più semplice controllare

tutti dal punto di vista sanitario, così i sani con il patentino di buona

salute avrebbero potuto circolare liberamente e i malati li si sarebbe potuti o

dovuti curare. Ma tutto questo, così naturale e democratico, avrebbe avuto

costi troppo elevati e la sanità privata non se lo sobbarcava: gli affari erano

affari e sacrosanto l’accumulo della ricchezza in mano a pochi secondo i

parametri dell’universo neo-concentrazionario.

Ma al tempo che fu, noi, la

popolazione, eravamo ingenui, in senso etimologico, nati liberi, o almeno lo

credevamo, non ancora del tutto manipolati dai mass media, e avevamo il massimo

rispetto per i libri, compravamo le novità, non solo i capolavori d’ogni epoca

e d’ogni civiltà. Fra gli appunti scritti con una penna stilografica nel

quaderno citato trovavo anche molte banalità, p. e.: “Devo ricordarmi che si

vive una volta sola e che il tempo passa in fretta: non sono venuto al mondo

per essere schiavo di tutto e di tutti, non nego gli slanci che mi passano per

la mente”. E subito dopo: “Non voglio essere una barca con le vele ammainate in

un porto [George Gray nell’‘Antologia di Spoon River’]. Non farsi sopraffare

dall’ignavia, avere coraggio”. In tutta evidenza ne avevo posseduto un’edizione

Einaudi, me la ricordavo, l’avevo prestata chissà a chi e mai più restituita

[anche questo un classico], le poesie di Edgar Lee Masters fatte conoscere in

versione italiana da Fernanda Pivano tramite Cesare Pavese. Per altri dettagli

avrei dovuto soffermarmi con qualche ricerca, non avendo il volume sottomano.

Ma al tempo che fu, noi, la

popolazione, eravamo ingenui, in senso etimologico, nati liberi, o almeno lo

credevamo, non ancora del tutto manipolati dai mass media, e avevamo il massimo

rispetto per i libri, compravamo le novità, non solo i capolavori d’ogni epoca

e d’ogni civiltà. Fra gli appunti scritti con una penna stilografica nel

quaderno citato trovavo anche molte banalità, p. e.: “Devo ricordarmi che si

vive una volta sola e che il tempo passa in fretta: non sono venuto al mondo

per essere schiavo di tutto e di tutti, non nego gli slanci che mi passano per

la mente”. E subito dopo: “Non voglio essere una barca con le vele ammainate in

un porto [George Gray nell’‘Antologia di Spoon River’]. Non farsi sopraffare

dall’ignavia, avere coraggio”. In tutta evidenza ne avevo posseduto un’edizione

Einaudi, me la ricordavo, l’avevo prestata chissà a chi e mai più restituita

[anche questo un classico], le poesie di Edgar Lee Masters fatte conoscere in

versione italiana da Fernanda Pivano tramite Cesare Pavese. Per altri dettagli

avrei dovuto soffermarmi con qualche ricerca, non avendo il volume sottomano.

Il resto: l’amore che faceva rima

con il dolore. L’ambizione nel corso della vita e la pace nell’approssimarsi

della morte, da giovane. Prima o poi. Stavo prendendo il largo fra i venti del

destino restando impreparato? Accantonando il rincorrere il côté commerciale dell’editoria e

dell’inquadramento artistico [in cui ero del tutto inetto] o scegliere

l’underground, ecco, questa parola l’avevo usata forse per la prima volta in

quello stesso mese di gennaio. C’era la nebbia? Pioveva? Nevicava? La neve

cadeva lieve come nelle illustrazioni dei libri di scuola elementare su tutte

quelle tombe in collina. L’atmosfera per me più congeniale quando me ne stavo

nello studiolo al caldo per merito dei miei genitori già pensionati.

Innanzitutto lo scopo da individuare come un faro consisteva nel “fare” e in

secondo luogo nel collocare collocandosi nella dimensione più appropriata.

L’espressività personale, un tono da interpretare con difficoltà in quanto

derivante da uno specchio rotto, escluso dalla possibilità di indurre alla

sindrome di Stendhal. In prevalenza: la bruttezza, le brutture, la sporcizia

[compresa quella mentale], le ditate di unto sui fogli extra strong,

l’antigrazioso di Umberto Boccioni e del successivo Carlo Carrà [assai più

modesto], ne parlavamo con Silvano X [Franz], e a posteriori: Jean Dubuffet

derivava da là ma con assai maggiore respiro? Agli studiosi sarebbe spettato

gli studi specifici, senza fretta. E la via dei lettori? E la via del pubblico?

Cancellare tali pensamenti dall’orizzonte.

Il resto: l’amore che faceva rima

con il dolore. L’ambizione nel corso della vita e la pace nell’approssimarsi

della morte, da giovane. Prima o poi. Stavo prendendo il largo fra i venti del

destino restando impreparato? Accantonando il rincorrere il côté commerciale dell’editoria e

dell’inquadramento artistico [in cui ero del tutto inetto] o scegliere

l’underground, ecco, questa parola l’avevo usata forse per la prima volta in

quello stesso mese di gennaio. C’era la nebbia? Pioveva? Nevicava? La neve

cadeva lieve come nelle illustrazioni dei libri di scuola elementare su tutte

quelle tombe in collina. L’atmosfera per me più congeniale quando me ne stavo

nello studiolo al caldo per merito dei miei genitori già pensionati.

Innanzitutto lo scopo da individuare come un faro consisteva nel “fare” e in

secondo luogo nel collocare collocandosi nella dimensione più appropriata.

L’espressività personale, un tono da interpretare con difficoltà in quanto

derivante da uno specchio rotto, escluso dalla possibilità di indurre alla

sindrome di Stendhal. In prevalenza: la bruttezza, le brutture, la sporcizia

[compresa quella mentale], le ditate di unto sui fogli extra strong,

l’antigrazioso di Umberto Boccioni e del successivo Carlo Carrà [assai più

modesto], ne parlavamo con Silvano X [Franz], e a posteriori: Jean Dubuffet

derivava da là ma con assai maggiore respiro? Agli studiosi sarebbe spettato

gli studi specifici, senza fretta. E la via dei lettori? E la via del pubblico?

Cancellare tali pensamenti dall’orizzonte.

Finito l’effetto, il malessere.

L’equilibrio psicologico da ristabilire a intermittenze e in modo artificiale

non permetteva i progetti con grande apertura alare, non dico di un’aquila ma

nemmeno di una poiana o di un gabbiano: avrei preferito un avvoltoio, più

malvagio nell’immaginario. Le opere restavano in sospeso, ideate e bacate, una

cassettiera tarlata, incombevano come colombe nere svolazzanti nello studiolo,

mancava la fede nella loro necessità interiore e soprattutto la consapevolezza

dell’indifferenza a proposito della nostra presenza nel mondo. Avevo [quasi]

tutta la vita davanti a me ma appariva inutile, aveva il marchio del superfluo.

In tilt: la biglia del biliardino elettrico ferma in un punto del piano

inclinato, magicamente calamitata, occorreva uno scossone al trabiccolo, così

avrebbe potuto scendere e poi salire, una spinta decisa con un dinamismo a

zigzag. Mi restava la propensione per il frammentismo e l’incompiuto, le pagine

di piccolo formato per l’immediatezza delle realizzazioni e del rigetto.

Finito l’effetto, il malessere.

L’equilibrio psicologico da ristabilire a intermittenze e in modo artificiale

non permetteva i progetti con grande apertura alare, non dico di un’aquila ma

nemmeno di una poiana o di un gabbiano: avrei preferito un avvoltoio, più

malvagio nell’immaginario. Le opere restavano in sospeso, ideate e bacate, una

cassettiera tarlata, incombevano come colombe nere svolazzanti nello studiolo,

mancava la fede nella loro necessità interiore e soprattutto la consapevolezza

dell’indifferenza a proposito della nostra presenza nel mondo. Avevo [quasi]

tutta la vita davanti a me ma appariva inutile, aveva il marchio del superfluo.

In tilt: la biglia del biliardino elettrico ferma in un punto del piano

inclinato, magicamente calamitata, occorreva uno scossone al trabiccolo, così

avrebbe potuto scendere e poi salire, una spinta decisa con un dinamismo a

zigzag. Mi restava la propensione per il frammentismo e l’incompiuto, le pagine

di piccolo formato per l’immediatezza delle realizzazioni e del rigetto.

Non avevo più l’alibi delle

infatuazioni da adolescente, non convincevano più nemmeno a livello letterario,

l’innocenza dell’amore platonico post-adolescenziale veniva scalzata dalla

volgarità dopo il sessantotto, non ci si poteva più dedicare senza pensare al

ridicolo, neppure per un ritardato, per un buono a nulla su tutti i fronti in

cui mi ero difeso soprattutto da me stesso e soprattutto dagli altri [non so…

un’incongruenza, lasciamola tale e quale, le imperfezioni grammaticali e

sintattiche non guastavano, l’immediatezza e l’urgenza del comunicare a vuoto,

anche se per scrivere male bisognava saperci fare]. Un chiodo scacciava

l’altro, il loro aspetto belloccio, all’inizio idealizzato, nell’epoca della

lotta politica contro tutto, appariva comune a molti, alle commesse e ai

commessi dei supermercati. Nel cinema e in TV si cominciava a privilegiare

l’aspetto sgradevole o perfino peggio: più i personaggi [e gli attori] erano

brutti più venivano messi in mostra, il pubblico ci si riconosceva, erano come

noi tutti, people, e poi, soprattutto, i canoni cambiavano in fretta. E l’anormale

cos’era? E la norma? Chi decideva cosa? Il trasgressivo trascolorato in un

trasgressivo edulcorato e infine le femministe diventate “donne in carriera”

con i nuovi modelli di scarpe con tacchi a spillo, la loro anima, a detta di

una del loro genere.

Fino al mio inquadramento

post-hippy, che però era un mix di pulsioni contrarie, nel 1973, il seguito

dell’andazzo vissuto quando il completo con cravatta [che si usava perfino da

ragazzini e da signorini di buona famiglia] veniva sostituito dal casual della

moda londinese che aveva abbandonato il twist. Privilegiavo il periodare

sincopato, ma non sempre o non spesso, lo ricercavo ma a volte stentava a

delinearsi. Uno stile spezzato o frantumato lo avrei considerato il massimo. Mi

limitavo a informare che anch’io uscivo di casa, con la bella stagione,

indossando i sandalini indiani, le ciabattine di cuoio che lasciavano i piedi

quasi tutti scoperti. Così, su indicazione di altri, avevo imparato un dato

essenziale: avevo i piedi di forma greca, con le seconde dita più lunghe degli

alluci, una rarità ma non un’anomalia, tutt’altro, un segno di distinzione, ne

ero orgoglioso.

Fino al mio inquadramento

post-hippy, che però era un mix di pulsioni contrarie, nel 1973, il seguito

dell’andazzo vissuto quando il completo con cravatta [che si usava perfino da

ragazzini e da signorini di buona famiglia] veniva sostituito dal casual della

moda londinese che aveva abbandonato il twist. Privilegiavo il periodare

sincopato, ma non sempre o non spesso, lo ricercavo ma a volte stentava a

delinearsi. Uno stile spezzato o frantumato lo avrei considerato il massimo. Mi

limitavo a informare che anch’io uscivo di casa, con la bella stagione,

indossando i sandalini indiani, le ciabattine di cuoio che lasciavano i piedi

quasi tutti scoperti. Così, su indicazione di altri, avevo imparato un dato

essenziale: avevo i piedi di forma greca, con le seconde dita più lunghe degli

alluci, una rarità ma non un’anomalia, tutt’altro, un segno di distinzione, ne

ero orgoglioso.

Le infatuazioni avrebbero potuto

servirmi per scrivere qualche poesia o, con maggiore ambizione, uno o più

romanzini. Un errore: dare importanza alla letteratura a scapito della vita

vissuta, mi pareva, idee nell’aria. Con Roberto X [Franz], ai tempi del mio

omicidio nella pubertà, mi ero fatto comportare come una Madame Bovary di

provincia [che esisteva in provincia fino alla morte], come una ninfetta di

periferia [citata a memoria, la lingua batteva tre volte sul palato, Lo-Li-Ta],

una Lolita non tanto smaliziata [trovandomi in una fiction diversa] e con

l’iniziazione più in tenera età rispetto a quella del film tratto dal romanzo

di Vladimir Nabokov, lo avrei visto in seguito e post mortem [la mia] [quello

originale, 1962, con la regia di Stanley Kubrik e con la protagonista Sue Lyon,

con il protagonista James Mason]. Però quello stesso anno, mentre io [ego]

stavo in pre-adolescenza, [quello, di alcuni anni più di me e ampiamente

adulto] aveva già letto il libro scandaloso per l’epoca e per l’epoca più

recente [dopo una fascia intermedia di tolleranza o di indifferenza].

All’oscuro di tutto, invece, continuavo

a inclinare, a parte i librini della B.U.R. [p.e. i racconti di Edgar Allan

Poe], verso gli albi di Topolino e Paperino, con più simpatia per Donald Duck,

andando ogni settimana a comprarli in edicola con la paghetta.

Un personaggio: esuberante e

focoso, era riuscito a frequentare, ma per poco, un bordello che nel 1958

continuava l’attività in semiclandestinità in rima, essendo da poco entrata in

vigore la legge della senatrice Lina X [Greta]: una sorta di catapecchia a

ridosso del cavalcavia, o quasi sotto, e dello snodo stradale sul limitare

della zona industriale e dei cantieri navali. Le ragazze, secondo una mia

ricostruzione successiva, alle quali si era confidato, gli avevano consigliato,

fingendo di rimproverarlo e ridendo, di frequentarle di più, a modico prezzo,

lasciando perdere me che ero un bambino in pubertà, per quanto molto carino

d’aspetto. Parallelamente svolgeva da volontario [o semi-pagato, non so]

l’attività di sacrestano della parrocchia, cantava bene durante la messa, in

coro o da solista, aveva una bella voce, per di più assomigliava a Elvis

Presley, con il ciuffo con la brillantina: per visualizzare mentalmente questo

tipo di acconciatura-uomo le parole-chiave, ma postume, erano “grease” e

“rockabilly”. Paesaggi urbani, periferie da film neo-realista o il b/n di “Gioventù

Bruciata”, il film del 1955 con James Dean, Natalie Wood e Sal Mineo [cfr. un

qualsiasi manuale di storia del cinema, forse nel mercato antiquario].

Un personaggio: esuberante e

focoso, era riuscito a frequentare, ma per poco, un bordello che nel 1958

continuava l’attività in semiclandestinità in rima, essendo da poco entrata in

vigore la legge della senatrice Lina X [Greta]: una sorta di catapecchia a

ridosso del cavalcavia, o quasi sotto, e dello snodo stradale sul limitare

della zona industriale e dei cantieri navali. Le ragazze, secondo una mia

ricostruzione successiva, alle quali si era confidato, gli avevano consigliato,

fingendo di rimproverarlo e ridendo, di frequentarle di più, a modico prezzo,

lasciando perdere me che ero un bambino in pubertà, per quanto molto carino

d’aspetto. Parallelamente svolgeva da volontario [o semi-pagato, non so]

l’attività di sacrestano della parrocchia, cantava bene durante la messa, in

coro o da solista, aveva una bella voce, per di più assomigliava a Elvis

Presley, con il ciuffo con la brillantina: per visualizzare mentalmente questo

tipo di acconciatura-uomo le parole-chiave, ma postume, erano “grease” e

“rockabilly”. Paesaggi urbani, periferie da film neo-realista o il b/n di “Gioventù

Bruciata”, il film del 1955 con James Dean, Natalie Wood e Sal Mineo [cfr. un

qualsiasi manuale di storia del cinema, forse nel mercato antiquario].

Molti anni dopo, avevo avuto

l’occasione di ricostruire il seguito della sua storia, mettendo assieme alcune

notizie, comprese quelle di un’amica d’infanzia e dell’azione cattolica, poi

diventata una suora a Roma, mi aveva regalato il ritaglio di un “coccodrillo”

nel piccolo riquadro della pagina di un quotidiano, con la riproduzione di un

ritratto per carta d’identità di Roberto X [Franz], dove ormai, benché

appesantito, assomigliava al Clark Kent dei comics prima serie. Ricordava

benissimo che eravamo stati molto affiatati e che trascorrevamo assieme i

pomeriggi di domenica, a parte le ore nella parrocchia e nell’oratorio, dove si

giocava con il calcio-balilla e a ping-pong. Poi si era sposato, su diktat del

suo confessore, con una ragazza [che da bambina, undicenne circa, figurava con

me, stessa età, in una fotografia, era figlia di un’amica di mia madre, nei

loro sogni ci vedevano adulti da fidanzati]. Aveva avuto cinque figli, fra

maschietti e femminucce, una vita irreprensibile, tutto casa lavoro chiesa e

sindacato, ma purtroppo era morto d’infarto a soli quarantaquattro anni, la

cardiopatia forse ereditaria e causata dall’obesità.

|

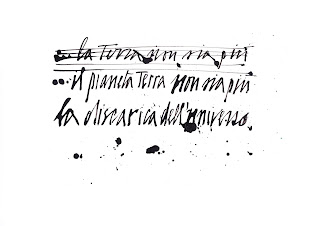

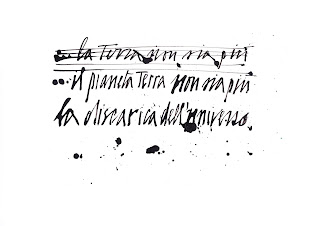

| il quaderno da cui traggo spunto |

|

|

Quanto a me, invece, il suo

confessore aveva cercato di coprire la mia innocenza di ragazzino non ancora

entrato nell’adolescenza e con la media dell’otto e mezzo in terza media,

insinuando nelle prospettive dei miei genitori la mia inadeguatezza a

continuare gli studi, con un così modesto QI, per stroncarmi le parole nel

gargarozzo, acqua in bocca, e la possibilità di raccontare [di fatto, malgrado

la scarsa autostima, si sono svolti in modo contorto cambiando indirizzi almeno

un paio di volte, per fortuna poi proseguiti ottimamente, sia pure in ritardo,

dapprima con cambiamenti e ripensamenti da demente, fino alla maturità e alle

esperienze universitarie concluse bene fuori corso e al salotto di Madame X

[Greta] come promettente e anche all’università di Trieste, iscritto

direttamente al terzo anno [su quattro] e in seguito, pure, a Milano,

nell’ottica dell’educazione permanente e dell’autodidattica supportata da

docenti titolari in varie scuole per adulti e dagli amici con i quali mi

confrontavo, come salottieri e come peripatetici, nella vita vissuta. Un

periodare complesso, anche questo sperimentato, partendo da Lo-Li-Ta, la lingua

contro i denti. Ma soprattutto convinto di essere uno scrittore privato per tre

lettori, con pride, e uno Studente di Belle Arti a vita.

Inoltre, per essere ancora più

sicuro di ridurmi al silenzio, il prete con la tonaca tradizionale, non in

clergyman [ricordate?], quello che puzzava, quello che non si lavava mai per

non commettere atti impuri da solo, insinuava tra i fedeli del quartiere gli

spifferi secondo cui di nascosto leggevo i libri proibiti che mi avrebbero

portato alla perdizione, OK, ma che soprattutto mi avrebbero spinto a

corrompere i loro figli. Mi sentivo avvolto, di colpo, in un’atmosfera ostile,

nella mia innocenza senza capire perché, così, a livello epidermico, nella

nebbia. Un po’ come era accaduto quindici anni dopo quando ero andato a

salutare Carlo X [Franz] e mi ero reso conto che da un giorno all’altro

cominciava a strattonarmi, metaforicamente, per indurmi a lasciarlo perdere,

mai visti e mai sentiti, mai conosciuti. In quella città di provincia stavo

diventando un ragazzino intoccabile, un giovanetto lebbroso, un poco di buono e

precocemente un assatanato: l’unico mio rifugio i libri, perfino di domenica,

senza più andare a messa, da solo in casa, quando i miei genitori allegramente

e giustamente partivano in gita da qualche parte con gli amici e i parenti.

Inoltre, per essere ancora più

sicuro di ridurmi al silenzio, il prete con la tonaca tradizionale, non in

clergyman [ricordate?], quello che puzzava, quello che non si lavava mai per

non commettere atti impuri da solo, insinuava tra i fedeli del quartiere gli

spifferi secondo cui di nascosto leggevo i libri proibiti che mi avrebbero

portato alla perdizione, OK, ma che soprattutto mi avrebbero spinto a

corrompere i loro figli. Mi sentivo avvolto, di colpo, in un’atmosfera ostile,

nella mia innocenza senza capire perché, così, a livello epidermico, nella

nebbia. Un po’ come era accaduto quindici anni dopo quando ero andato a

salutare Carlo X [Franz] e mi ero reso conto che da un giorno all’altro

cominciava a strattonarmi, metaforicamente, per indurmi a lasciarlo perdere,

mai visti e mai sentiti, mai conosciuti. In quella città di provincia stavo

diventando un ragazzino intoccabile, un giovanetto lebbroso, un poco di buono e

precocemente un assatanato: l’unico mio rifugio i libri, perfino di domenica,

senza più andare a messa, da solo in casa, quando i miei genitori allegramente

e giustamente partivano in gita da qualche parte con gli amici e i parenti.

Forse continuavo a essere fuori

fase ma, perfino in tarda età, da “artista da vecchio”, ogni tanto per ridere

ricordavo una canzonetta di Adriano Celentano, quella che trattava l’atmosfera

dell’estate e del silenzio del dì di festa in città: “Ora che mi annoio più di

allora… neanche un prete per chiacchierare… il pomeriggio è troppo azzurro…

sembra quand’ero all’oratorio con tanto sole, tanti anni fa, quelle domeniche

da solo…” e così via. Una decina di anni, se non sbaglio, successiva al

romanzino sintetico testé narrato, una digressione non richiesta o un

intermezzo tragicomico, atto a rallentare il flusso principale del mio

“contrattacco disarmato”.

Con una postilla, mi sia

concessa: il confessore di Roberto X [Franz], il sacerdote non profumato, dopo

avere messo a tacere tutta la nostra amicizia, che cominciava a trapelare con i

mormorii tipici di una città di provincia, di fatto tutti lo sapevano, tutti ne

erano informati, ma in TV non se ne parlava, per cui la cosa non esisteva,

aveva continuato con la sua routine piena di rimorsi, con la coscienza sporca,

anche questa puzzava, di sicuro, fino alla dipartita, quando si faceva aiutare

da una “perpetua”, che ormai, con l’evoluzione della lingua italiana, veniva

definita una “governante” o una “domestica” o ultimamente una “badante”:

qualcuno fra gli stanziali poco fedeli insinuava che fosse in realtà la sua

“fidanzata”, con un eufemismo per non dire un’“amante”, per non pagarle uno

stipendio, more uxorio. E, dulcis in fundo, post mortem, per i suoi meriti nel

campo del tradizionalismo, del conservatorismo e del centro-destra di destra

[più a destra del centro-sinistra di destra], le autorità gli avevano dedicato

una viuzza secondaria con una bella targa [non ricordo il suo nome], per poche

automobili in senso unico, fra palazzi di periferia e giardinetti con panchine

per i tossici del loco in attesa del turno per avere una dose di metadone in un

vicino ambulatorio dell’ASL [Azienda Sanitaria Locale], che però in un’epoca

precedente non esisteva o aveva una sigla diversa.

Mi era stato raccontato un

aneddoto, ecco un raccontino sintetico nel raccontino già sintetico di suo,

alcuni decenni dopo quando avevo avuto l’occasione di passare da quelle parti

per un impegno e avevo incontrato qualcuno che mi ricordava dall’epoca della

mia amicizia con Roberto X [Franz], una cosa da poco, una storia anonima come

tante, uno dei tanti spifferi diffamatori che trapelavano in una città di

provincia, a volte giustamente, per vendetta e per contrattaccare, o per

divertimento e per sadismo intellettuale [don’t worry, gesti innocenti e

leggeri senza spargimento di sangue].

Mi era stato raccontato un

aneddoto, ecco un raccontino sintetico nel raccontino già sintetico di suo,

alcuni decenni dopo quando avevo avuto l’occasione di passare da quelle parti

per un impegno e avevo incontrato qualcuno che mi ricordava dall’epoca della

mia amicizia con Roberto X [Franz], una cosa da poco, una storia anonima come

tante, uno dei tanti spifferi diffamatori che trapelavano in una città di

provincia, a volte giustamente, per vendetta e per contrattaccare, o per

divertimento e per sadismo intellettuale [don’t worry, gesti innocenti e

leggeri senza spargimento di sangue].

Un ragazzo bello come un Antinoo,

bello come il sole in primavera, di buona famiglia, ubbidiente e studioso, con

una vita del tutto normale [nel senso di “senza caratteristiche particolari

della personalità”, essendo ancora in via di formazione], purtroppo un giorno

era incappato nella droga leggera, una scappatella, una bravata, la cosa stava

diventando sempre più lecita [non era l’inizio fatale, come veniva insinuato,

per continuare con una razione da iniettarsi nelle vene con una siringa non

sempre di fatto mono-uso]. Frequentava l’oratorio e il campetto adiacente

chiuso da alte inferriate, non so perché ma nell’ascoltare mi veniva in mente

una fiaba di Oscar Wilde, quella del “gigante egoista” e del suo giardino [a

distanza di anni nel mio immaginario era un “orco”], per giocare a calcetto e a

pallavolo. Ma al parroco con la tonaca nera mai fresca di bucato era giunta una

soffiata da una beghina o da un tirapiedi, quelle personcine che Gesù Cristo in

persona avrebbe definito “sepolcri imbiancati” frustandoli di brutto. Da un

giorno all’altro l’aveva escluso dalla parrocchia, non lo faceva più entrare

nemmeno per una partita con gli amici, che lo chiamavano chiassosi e allegri da

dentro il recinto, sospettato di corromperli, sospettato e condannato per

l’eternità.

|

| locandina del film Lolita, versione originale |

Il povero ragazzo bello come un

Antinoo, bello come il sole in primavera, ci era rimasto male, si chiudeva

sempre più in se stesso, la psiche degli adolescenti e dei giovani a volte è

insondabile come una lingua mai decifrata e scoperta su una lapide affiorata da

un lago in secca, dall’alveo di un fiume con acqua stagnante, essendo

alimentato da una sorgente a singhiozzo. Si pubblicavano tanti saggi di

specialisti, con copertine accattivanti, ma nella vita quotidiana non servivano

quando venivano prese le decisioni irrevocabili a loro insaputa. Gli archeologi

moderni studiavano quelle vestigia, dette “dell’epoca del mouse grigio”,

ipotizzando nuove teorie, vedendo i resti di statue che rappresentavano grandi

topi su bellissimi piedestalli, ma in frammenti sparsi a terra, code, corpicini

senza zampe, musetti deliziosi, forse erano gli idoli di un’antica civiltà

sconosciuta.

A questo punto aveva davvero

cominciato a frequentare i tossici conclamati, consumatori e spacciatori,

emaciato e invecchiato, finché sotto i venticinque anni un giorno era stato

trovato morto sulla panchina di un giardinetto, un’overdose [d’amore] e via,

con la siringa ancora infilzata sul braccio, là dove passava la strada

asfaltata e dedicata al parroco che tanto aveva fatto per la crescita umana e

culturale del quartiere, così stava scritto sulla segnaletica. Dietro le

quinte: risolini, risate. Un inverno gelido più del solito. Di notte si udivano

gli sghignazzi e gli schiamazzi di gruppi di giovani che si rincorrevano,

scherzando, sulla via ghiacciata.

E Marte Herlofs, nel film “Dies

Irae” di Carl Theodor Dreyer, l’anziana donna accusata di essere una strega,

braccata dai cacciatori suoi compaesani [forse più giovani, forse invidiosi],

smaniosi di linciarla addolcendo l’inseguimento con un refrain ossessivo [“devi

morire sul rogo… devi morire sul rogo”]: si rifugiava in una casa attraverso

una porticina secondaria, come una tana, cercando la protezione di un pastore

luterano, convinta di salvarsi ricattandolo e sapendo che aveva scagionato una

seguace di Satana per opportunismo [per sposarne la giovane figlia], essendo

l’esistenza il bene più prezioso e finché c’era la vita c’era la speranza.

Con varianti: il suo Witch Pride, però, la spingeva a

sfidare il potere e a confessare convinta di farla franca, tra le lacrime e

tacitamente implorando la pietà. Risultato, la scena: la signora avanti con gli

anni, inerme, indifesa, legata su una scala a pioli, la fune solo intorno alla

base dei seni flaccidi e alle gambe per permettere al regista di inquadrarla

mentre portava istintivamente le braccia in avanti per proteggersi dalle fiamme

nel momento in cui gli addetti con un lungo bastone biforcuto la spingevano in

avanti sulle fiamme della pira, su un prato grigio come gli sterrati amati

dagli eroi nel millennio in cui sempre più le parole da sinonimi diventavano

contrari.

I giardinetti abbandonati e pieni

di cartacce e bottiglie di plastica accartocciate, il grande parco urbano dove

in fine agosto, passando dal gelo al sudore, e viceversa, una sera vagavo lungo

i vialetti illuminati dalla luce fioca dei lampioni. Nessuno, come me, prendeva

una boccata d’aria dopo la cena che non c’era stata, i grandi cespugli sui

prati neri, gli alberi, lo stagno, tutto continuava nella sua inutilità e nella

sua immobilità, nell’afa, con la dominante dei riflessi acidi che, se fosse

stato un romanzo, avrei potuto definire “lividi”, quasi gli stilemi cromatici

di una psichedelia spenta, e se io avessi alzato lo sguardo di poco,

controvoglia, avrei notato alcuni pipistrelli nel loro faticoso volo a zigzag.

Infine, seduto su una panchina [sopportando a malapena l’enorme spillo che mi

trafiggeva le tempie da una parte all’altra], un altro passeggiatore solitario

gironzolava pentendosi di non essere andato al cinema, ammesso che ce ne fosse

uno già aperto dopo la pausa estiva.

Forse era vero: eravamo animali

sociali, non occorrevano tanti studi filosofici per constatarlo, restando al di

qua del pensiero astratto, bastava la pratica. In piedi di fronte a me, mi

aveva indirizzato un saluto banale con un sorriso altrettanto ovvio: “Non c’è

nessuno in giro. Sono ancora tutti in vacanza, in ferie”. Me ne restavo in silenzio osservando alcuni

mozziconi di sigarette sul vialetto sterrato, quasi sotto la panchina a

listelli di legno verniciato con il colore verde, senza pensare alla “nausea”,

all’essere e al nulla, tantomeno alle “radici di un castagno”, un albero che

davvero mi stava di fronte pochi metri in là, vegetando. La citazione

dettagliata da Jean-Paul Sartre avrebbe appesantito la digressione. Varcare la

soglia della follia, quella mite, quella disarmata, avrebbe fatto percorrere la

propria esistenza in una sequenza onirica, in un certo senso abbreviandola?

Meglio: accorciandola, in una dimensione temporale assai relativa. Non sarebbe

più stato necessario aggiungere altri sistemi e altri anti-sistemi, per quanto

divulgati in frammenti, per lo più in stile aforismatico. Sottraendosi allo

sforzo, con ottimismo, di ideare una propria visione in formule linguistiche

sottoposte a variazioni personali, così l’animo avrebbe potuto dispiegarsi

spigoloso ma senza tirarla troppo per le lunghe.

Lo immaginavo euforico mentre

raccontava qualcosa cercando di coinvolgermi in una conversazione casuale sul

più e meno. A un certo punto lo avevo guardato in faccia e lo vedevo serio, di

colpo: reagivo come sempre mi veniva spontaneo, sorridendo a chi mi rivolgeva

la parola, per carattere e per buona educazione [con l’uso di una maschera sul

volto]. A questo punto aveva saputo esprimersi con il tono giusto, rivelandosi

una persona colta, incuriosendomi con la sua incisiva invadenza: “Come mai così

triste, se posso chiedere?”. Un gentleman al cento per cento non avrebbe mai

osato incrinare la privacy di uno sconosciuto, nemmeno vedendolo in piedi sul

parapetto di un ponte mentre si accingeva a buttarsi nel Tamigi, ma il

forestiero, che parlava perfettamente la lingua italiana… suo padre in origine

era di quelle parti, poi emigrato a Londra, si trovava per qualche giorno in

periferia da parenti, ecco perché si chiamava Giovanni X [Franz], il suo modo

di porgermi un biglietto da visita nel presentarsi come in un’epoca del lontano

passato, una ventina d’anni più di me, nato e cresciuto nell’UK, aveva studiato

là dalla scuola elementare fino a diventare un docente universitario di

letteratura inglese e di letterature comparate.

La saudade, diceva, dal latino

“solitudo”, era uno stato d’animo paragonabile alla nozione baudelairiana di

“spleen”, non esistevano consigli per togliersela di dosso, forse sarebbe

bastato il monito frivolo del poeta francese, citato con approssimazione:

“énivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, mais énivrez-vous”. Non c’è anche

“énivrez-vous d’amour…?”. No. E così

via. In seguito eravamo diventati amici, fra i tanti amici effimeri, cartoline

d’auguri a Natale, qualche mia scappata nella sua città, Manchester [da Londra,

dove venivo ospitato da Frank X] [Franz], ogni tanto anche in Italia, qualche

telefonata, un suo libro con la dedica autografa ricevuto per posta, aveva

curato un carteggio di non ricordo quale scrittore con Eleonora Duse [avevo il

volume cartonato in una scatola in un magazzino], finché un giorno il suo amico

danese, con il quale viveva, con un biglietto laconico me ne aveva annunciato

la morte improvvisa.

Più vita, leggere meno, me lo

ripromettevo quando fuori pioveva, era un inverno umido più che gelido, o non

abbastanza da definire quei giorni “i giorni della merla”, nel mio studiolo,

però, i propositi si alternavano con gli spropositi. Con alcune eccezioni, gli

autori moderni e contemporanei cominciavano ad annoiarmi, almeno quelli che

passava il convento e il convento era la grande editoria, si davano arie da

intellettuali perfino i librai solo perché le personalità del loco [i critici e

gli intenditori aggiornati e i giornalisti] andavano nel loro negozio a

comprare i volumi esposti di piatto come scatole di cioccolatini.

Effettivamente, mi sentivo traviato da due saggi. Innanzitutto il volume di

Mario Praz, “la carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica”,

letto e riletto in una delle tante edizioni Sansoni, come una Bibbia, la Bibbia

del giovane assatanato, del ribelle desideroso di aggiornarsi in vista del

1968, di cui ignorava l’avvicinarsi, precedendolo di una decina di anni perfino

prima dei tempi dei Beatles.

Poi, più in sordina, più noto

negli ambienti in procinto di delocalizzarsi in quelli accademici: Italo

Siciliano, “il romanticismo francese [da Prévost a Sartre]”, Sansoni, 1964

[meno incline ad appassionarmi, tanto per citare uno scrittore italiano, ad

Antonio Fogazzaro e al suo “piccolo mondo antico”]. In quell’atmosfera volevo

restare. Mentre si cercava di inquadrarmi in qualcosa di remunerativo e più

serio sapevo con lucidità particolareggiata che, da ragazzo traviato, stavo

scegliendo il cosiddetto “salto nel buio”, le dimensioni in cui la mia psiche

contorta avrebbe trovato il suo spazio, uno spazio pieno di specchi dove avrei

vagato in un labirinto, fregandomene di sapere se ci fosse o no una via

d’uscita.

Ma i tempi cambiavano e ormai

anch’io, come Gustave Flaubert, nel mio piccolo pensavo “Madame Bovary c’est

moi”: disintossicarsi, osservare la realtà del mondo. Si stava delineando qualche

cambiamento, là, nel mio studiolo. Il 18 gennaio di quello stesso anno una nota

di diario mi convinceva in modo particolare, non tanto per il suo contenuto,

ormai ripetitivo, ma per la sua brevità e soprattutto per lo stilema che mi

piaceva tanto, l’incipit con un gerundio: “Trovandomi in una situazione

psicologica caotica”. Punto. Mi ripromettevo il divertimento, il “primum

vivere, deinde philosophari”. Ma non tanto la vita come opera d’arte et

similia. Comunque evolvessero le cose prevaleva l’introverso, l’introspettivo,

incline a restarmene in casa. E subito dopo, la stessa data, una lettera di

quattro pagine e mezza indirizzata a Adriano Spatola, completamente cancellata

in modo accurato, in tutta probabilità dopo averla trascritta con la macchina per

scrivere, non ero in grado di affermare se spedita o no.